Rétrospective annuelle 2024

Sur cette page

- Message du juge en chef du Canada

- Les juges de la Cour suprême du Canada

- Message de la registraire

- La cour de dernier ressort au Canada

- Un pilier de notre démocratie

- Décisions de la Cour

- Sensibilisation et éducation

- Engagement international

- Les 150 ans de la Cour suprême du Canada

- Maintenir un lien avec la Cour

- Statistiques

Bonjour! Je suis le juge en chef du Canada et je suis heureux de vous inviter à lire la Rétrospective annuel 2024 de notre Cour suprême.

Ce rapport offre un aperçu de notre travail - à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle d’audience. En tant que juges, nous avons la responsabilité de partager notre travail et d’expliquer ce que nous faisons. Ce compte-rendu est l’un des nombreux moyens que nous utilisons pour instaurer et maintenir la confiance dans le système judiciaire canadien.

Un système judiciaire indépendant et efficace est plus important que jamais. Je comprends que les gens puissent être préoccupés par ce qu’ils voient à travers le monde. Je le suis également. Vous pouvez être assurés que le respect de l’État de droit au Canada est élevé. Nous avons des protections pour garantir l’indépendance judiciaire et une culture d’ouverture dans nos tribunaux. Nous travaillons constamment à l’amélioration de l’accès à la justice. Ces valeurs contribuent à garantir l’équité, la transparence et l’application impartiale de la loi.

Vous en trouverez de nombreux exemples et plus encore dans la Rétrospective annuel de 2024.

Merci de nous faire confiance pour accomplir la tâche importante de veiller au respect des droits et libertés des Canadiens.

Message du juge en chef du Canada

Depuis ma nomination à la magistrature il y a plus de 20 ans, ma priorité est de promouvoir l’accès à la justice, l’indépendance de la magistrature et la publicité des débats judiciaires. Ces 3 principes sont complémentaires et nous permettent de maintenir un système judiciaire intègre et équitable. Chacun d’eux appuie les 2 autres pour garantir la transparence, l’accessibilité et l’impartialité de la justice.

Dans notre démocratie, la légitimité du système judiciaire repose sur la confiance du public, et cette confiance est établie et maintenue lorsque les principes ci-dessus sont défendus. C’est pourquoi je me suis engagé à assurer l’ouverture et la transparence de notre système judiciaire et à faire en sorte qu’il soit accessible au public et à l’abri de toute ingérence externe.

En 2025, la Cour suprême du Canada commémore son 150e anniversaire. Cette étape importante nous donne l’occasion de réfléchir à notre passé et à notre avenir. C’est également l’occasion de rappeler aux Canadiens et aux Canadiennes le rôle de la Cour au sein de notre système de justice et de notre démocratie. Nous avons planifié de nombreuses activités commémoratives qui se dérouleront tout au long de l’année et s’adresseront aux membres des communautés juridiques, judiciaires et universitaires, aux médias et, surtout, au public en général. Ces activités favoriseront une meilleure connaissance du rôle et des fonctions de la Cour, en plus de renforcer la confiance du public dans notre institution et dans notre système de justice.

Comme nous vivons dans une ère où la mésinformation et la désinformation sont omniprésentes, les juges et les tribunaux doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir afin d’expliquer au public leur raison d’être et leurs fonctions. La confiance dans nos institutions en dépend.

À cette fin, j’ai le plaisir de présenter la 7e Rétrospective annuelle de la Cour suprême du Canada. Il est selon moi essentiel de présenter un compte rendu de notre travail, car nos décisions ont une incidence considérable sur la vie des citoyens au Canada. J’espère que vous apprécierez cette publication qui renseigne sur nos travaux et nos décisions, de même que sur les divers moyens que nous mettons en œuvre pour favoriser une meilleure compréhension du rôle de la Cour dans le système judiciaire canadien.

Ceux et celles qui consultent chaque année notre rapport constateront probablement quelques changements. Dans la présente édition, nous avons davantage mis l’accent sur notre travail judiciaire, et nous avons simplifié notre façon de présenter les données statistiques afin qu’elles puissent être interprétées plus facilement. Ces améliorations aideront à promouvoir l’ouverture et l’accessibilité de la Cour. Vous pouvez en outre trouver beaucoup d’information sur notre site Web, qui a été récemment modernisé.

Nous nous réjouissons de poursuivre ces efforts et de continuer, encore cette année, à dialoguer avec les Canadiens sur notre rôle et notre histoire.

Je vous souhaite une bonne lecture de l’édition 2024 de la Rétrospective annuelle, et je vous invite à vous joindre à nous cette année pour souligner notre 150e anniversaire!

Juge en chef du Canada

Les juges de la Cour suprême du Canada

Juge en chef du Canada Nommé à la Cour suprême en 2012

Assermenté juge en chef du Canada en 2017

Message de la registraire

En tant que registraire de la Cour suprême du Canada, j’ai le privilège de diriger la remarquable équipe chargée d’administrer la cour d’appel de dernière instance du Canada. Je suis très fière de notre personnel et du dévouement avec lequel il sert et soutient les 9 juges de la Cour, et permet à celle-ci de traiter, d’entendre et de trancher un grand nombre d’instances chaque année. Nos employés appuient de façon indispensable les initiatives de communication et de sensibilisation menées auprès de diverses parties prenantes afin de favoriser la compréhension du rôle de la Cour et d’accroître l’accès à la justice et à l’information judiciaire.

L’environnement et le contexte dans lesquels la Cour gère et décide les affaires qui lui sont soumises évoluent constamment, situation qui s’accompagne certes de nouveaux défis, mais également de nouvelles opportunités. Dans la foulée du succès qu’a connu notre portail de dépôt électronique depuis son introduction en 2023, la Cour mise sur les nouvelles technologies afin de rationaliser la gestion des instances. Notre nouveau site Web, qui a été lancé au début de l’année, représente une autre mesure propre à améliorer la disponibilité de l’information et à faciliter l’accès aux dossiers d’instance. L’accès à la justice et la modernisation des tribunaux vont de pair, et de telles initiatives appuient l’engagement de la Cour envers les principes judiciaires clés que sont l’ouverture et la transparence.

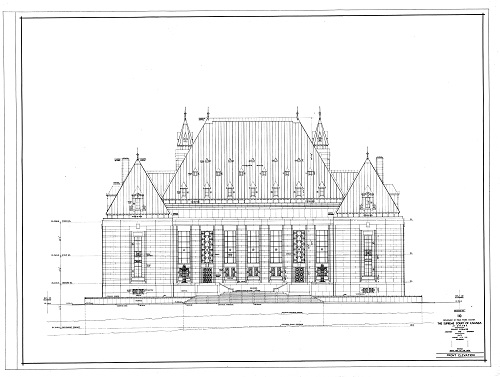

Par ailleurs, la planification va bon train en ce qui a trait aux travaux de réhabilitation de l’édifice de la Cour suprême du Canada qui se dérouleront au cours des prochaines années, période durant laquelle la Cour sera relocalisée à l’Édifice commémoratif de l’Ouest. Je suis confiante que nos préparatifs permettront d’effectuer une transition sans heurts pour les juges, le personnel, les procureurs ainsi que les membres du public.

Nous avons très hâte de contribuer à la commémoration du 150e anniversaire de la Cour en 2025 au moyen d’une myriade d’activités de communication et de sensibilisation prévues tout au long de l’année anniversaire.

Je suis extrêmement fière des efforts soutenus que nous déployons en vue d’assurer un lieu de travail sécuritaire, inclusif et diversifié, et d’appuyer le développement professionnel de chaque employé. Alors que l’année 2024 tirait à sa fin, j’ai eu le plaisir, lors de notre cérémonie de reconnaissance des longs états de service, de souligner la contribution de tous les membres du personnel qui, au cours de l’année, ont atteint une étape importante dans leur carrière à la fonction publique. Cela a aussi été l’occasion de célébrer l’esprit de générosité des employés — qui ont réussi à amasser la remarquable somme de 37 400 $ dans le cadre de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC).

Ce que nous avons accompli en 2024 me procure une grande fierté, et je me réjouis à la perspective de continuer, de concert avec notre personnel, à fournir d’excellents services à nos juges et notre institution en 2025.

Registraire, Cour suprême du Canada

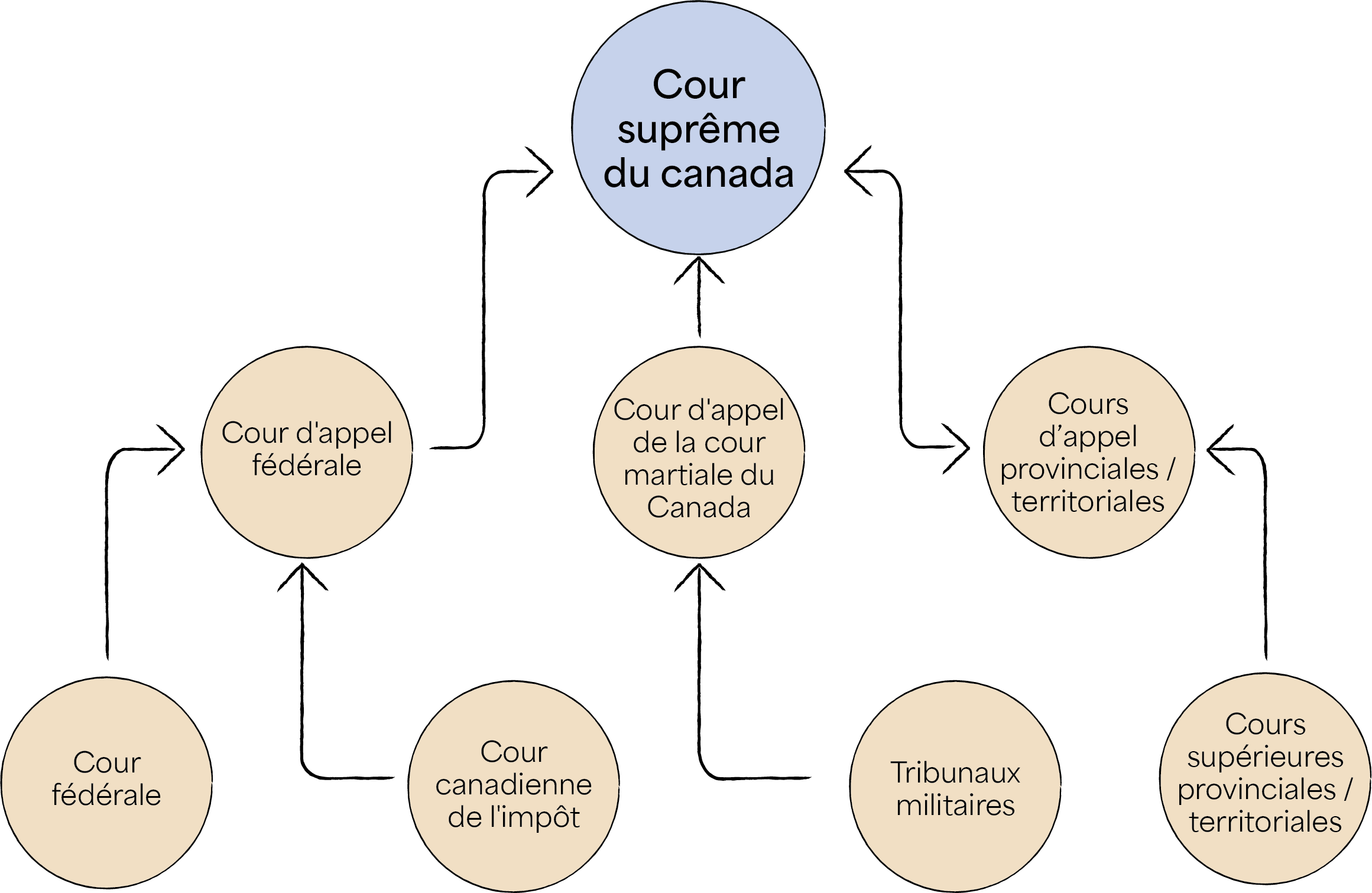

La cour de dernier ressort au Canada

Créée en 1875, la Cour suprême est la cour d’appel de dernier ressort au Canada. En tant que plus haut tribunal du pays, la Cour tranche des litiges dans tous les domaines du droit. Depuis sa création, elle joue un rôle crucial dans l’aménagement du paysage juridique canadien, en jetant les bases d’une démocratie forte, fondée sur la primauté du droit.

La Cour suprême du Canada se compose de 9 juges, dont le juge en chef du Canada. Tous les juges sont nommés par le gouverneur en conseil. Conformément à la loi, 3 juges doivent venir du Québec, afin que le système de droit civil soit adéquatement représenté.

Bilingue et bijuridique

La Cour est une institution bilingue. En effet, ses 9 juges entendent et décident des affaires tant en anglais qu’en français. La Cour est également une institution bijuridique, en ce qu’elle applique le droit conformément aux 2 traditions juridiques de notre pays, la common law et le droit civil.

Il n’y a pas de procès ou de jury à la Cour suprême. Les juges examinent les plaidoiries écrites et orales des parties et leur posent des questions. Il arrive également qu’ils entendent des intervenants, lesquels jouent un rôle important en ce qu’ils élargissent l’éventail des points de vue présentés à la Cour.

La Cour suprême est une institution ouverte, impartiale et indépendante, qui est respectée dans le monde entier pour sa culture d’excellence judiciaire. La Cour est une membre active de plusieurs organisations internationales, et elle participe régulièrement à des échanges judiciaires avec des tribunaux de dernier ressort à travers le monde.

L’organisation des tribunaux au Canada

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont des responsabilités distinctes quant au système judiciaire au Canada.

La Cour suprême du Canada est le plus haut tribunal de notre système judiciaire — la cour de dernière instance du Canada.

Un pilier de notre démocratie

Les 3 branches du gouvernement

La Constitution du Canada jette les bases de notre démocratie en définissant les 3 branches du gouvernement :

- le législatif, qui est chargé de créer et d’adopter les lois;

- l’exécutif, qui a la responsabilité de décider des politiques et de gérer les activités gouvernementales quotidiennes;

- le judiciaire, qui a la responsabilité d’interpréter et d’appliquer les lois et la Constitution.

Chaque branche possède des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont propres et qui sont définis dans la Constitution : l’exécutif adopte les lois, l’exécutif les met en œuvre et le judiciaire les interprète.

L’indépendance de la magistrature

La séparation qui existe entre la branche judiciaire et les 2 autres branches du gouvernement assure le respect d’un principe clé de notre système de gouvernement : l’indépendance de la magistrature.

L’indépendance de la magistrature signifie que les juges peuvent rendre des décisions basées uniquement sur les faits et le droit, à l’abri de toute influence de la part du gouvernement ou de tiers.

Peu de principes sont plus importants pour le maintien de la primauté du droit, des valeurs démocratiques et de la confiance du public dans nos institutions.

Un accord a d’ailleurs été signé en 2019 par le juge en chef du Canada et le ministre fédéral de la Justice afin de renforcer l’indépendance de la Cour suprême du Canada.

« L’indépendance judiciaire ne sert pas les juges, elle sert le public. Elle permet aux juges de défendre la primauté du droit, la Constitution et les droits et libertés à l’abri de toute intervention ou intimidation. »

— Le très honorable Richard Wagner, C.P.

Juge en chef du Canada

Adoptés en 2021, l’insigne, l’emblème et le drapeau de la Cour suprême du Canada représentent visuellement le rôle et les traditions de la Cour tout en symbolisant le principe fondamental de l’indépendance judiciaire.

Décisions de la Cour

En 2024, la Cour suprême du Canada a rendu des décisions dans des affaires variées provenant des 4 coins du pays. Ces décisions ont une incidence sur de nombreux domaines du droit, par exemple l’admissibilité de certains éléments de preuve dans les causes criminelles, les droits linguistiques, la faillite et l’insolvabilité, et bien d’autres encore.

Plusieurs causes ont porté sur les droits autochtones, tel le droit à l’autonomie gouvernementale, les droits issus de traités historiques, ainsi que la conciliation des protections constitutionnelles accordées par les articles 15 et 25 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le principe de la publicité des débats judiciaires a été un autre thème important, la Cour ayant été appelée à concilier la présomption d’ouverture des procédures des tribunaux avec les droits des personnes qui y participent. Ces affaires concernaient notamment la protection d’une plaignante en matière d’agression sexuelle ainsi que la confidentialité d’un indicateur de police.

Chaque cause entendue par la Cour suprême est importante et contribue à l’évolution continue de la jurisprudence au Canada.

Comment la Cour suprême peut être saisie d’une affaire

La Cour peut être saisie d’une affaire de 3 façons :

-

Sur autorisation d’appel : Dans la plupart des cas, une partie doit préalablement demander l’autorisation de faire appel d’une décision rendue par un tribunal de juridiction inférieure, soit une cour d’appel provinciale ou territoriale, la Cour d’appel fédérale ou encore la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. La Cour suprême entend uniquement les affaires qui répondent au critère prévu à l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême, c’est-à-dire les affaires qui soulèvent une question de droit ou une question mixte de droit et de fait importante pour le public. La Cour ne motive pas ses décisions sur les demandes d’autorisation d’appel.

-

De plein droit : Dans certains cas, l’autorisation d’appeler n’est pas nécessaire, parce que les parties disposent d’un droit d’appel automatique. Par exemple, dans certains types de causes criminelles, un appel dit de plein droit peut être formé devant la Cour lorsqu’un des juges de la cour d’appel a exprimé sa dissidence sur un point de droit. Une partie peut exercer son droit d’interjeter un appel de plein droit en déposant un avis d’appel.

-

Par renvoi : La Cour entend aussi des renvois, c’est-à-dire une procédure par laquelle un gouvernement demande à la Cour de rendre un avis juridique consultatif sur une question donnée. Les renvois portent souvent sur la constitutionnalité d’une loi existante ou proposée. Au fil des ans, la Cour suprême s’est prononcée sur un large éventail de questions soumises par renvoi comme les changements climatiques, le mariage entre personnes de même sexe, la réforme du Sénat et bien d’autres.

Une décision marquante

2024 CSC 5 | 9 février 2024

Le 9 février 2024, la Cour suprême a rendu une décision marquante en confirmant la constitutionnalité d’une loi fédérale affirmant le droit des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale en matière de services à l’enfance et à la famille.

En 2019, le Parlement a adopté la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi). Cette loi établit des normes nationales et assure aux peuples autochtones un contrôle effectif sur le bien-être de leurs enfants. De plus, la Loi prévoit comment ses dispositions et la compétence des peuples autochtones d’adopter des lois dans ce domaine interagiront avec d’autres lois. L’article 21 confère aux textes législatifs adoptés par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone la même force que les lois fédérales, tandis que le paragraphe 22(3) précise qu’il est entendu que les textes législatifs autochtones l’emportent sur toute disposition incompatible d’une loi provinciale.

Après l’adoption de la Loi, la procureure générale du Québec a demandé à la Cour d’appel du Québec de déterminer si la Loi était ultra vires de la compétence du Parlement en vertu de la Constitution du Canada. En d’autres mots, elle demandait si, selon le partage des compétences fédérales et provinciales prévu aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement avait dépassé les limites de sa compétence en adoptant la Loi. La Cour d’appel a conclu que la Loi était constitutionnellement valide, à l’exception de l’article 21 et du paragraphe 22(3), soit les dispositions qui donnent priorité aux textes législatifs des peuples autochtones sur les lois provinciales.

Le procureur général du Québec et le procureur général du Canada ont tous 2 interjeté appel de cet avis devant la Cour suprême du Canada. Le premier a plaidé, entre autres, que l’ensemble de la Loi empiétait indûment sur certains domaines relevant exclusivement de la compétence des provinces. Le deuxième a prétendu au contraire que la Loi constituait un exercice valide du pouvoir du Parlement de légiférer en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 sur « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens ».

La Cour suprême a rejeté à l’unanimité l’appel du procureur général du Québec et a accueilli celui du procureur général du Canada. La Loi n’est pas ultra vires de la compétence du Parlement en vertu de la Constitution du Canada. Dans un jugement unanime, la Cour suprême a statué que la Loi est dans son ensemble valide sur le plan constitutionnel. L’enjeu essentiel auquel s’attaque la Loi consiste à protéger le bien-être des enfants, des jeunes et des familles autochtones en favorisant la fourniture de services à l’enfance et à la famille culturellement adaptés, et, ce faisant, à favoriser le processus de réconciliation avec les peuples autochtones. La Loi relève nettement du pouvoir de légiférer du Parlement en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

La Cour a qualifié l’article 21 de la Loi de simple disposition d’incorporation par renvoi. Par le biais de l’article 21, le Parlement a validement incorporé par renvoi les textes législatifs, avec leurs modifications successives, des groupes, collectivités ou peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille. Quant au paragraphe 22(3), la Cour a affirmé qu’il constituait une simple reformulation législative de la doctrine de la prépondérance fédérale, doctrine suivant laquelle les dispositions d’une loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

« Selon ce cadre créé par la Loi, les corps dirigeants autochtones et le gouvernement du Canada travailleront de concert en vue de remédier aux torts du passé et d’instaurer une assise solide pour des relations renouvelées de nation à nation en matière de services à l’enfance et à la famille […]. »

Autres décisions notables

Cet appel portait sur la question de savoir si une adresse de protocole Internet (IP) suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée, de sorte qu’une demande de la police pour obtenir celle-ci constitue une fouille au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. En 2017, le Service de police de Calgary enquêtait sur des achats en ligne frauduleux effectués auprès d’un magasin de vins et spiritueux. La police a mis la main sur les adresses IP utilisées pour les opérations et a obtenu une ordonnance judiciaire obligeant le fournisseur de services Internet à révéler les noms et adresses résidentielles pour ces adresses IP. L’une d’entre elles était enregistrée au nom de M. Bykovets. La police a utilisé ces renseignements pour demander et exécuter un mandat de perquisition au domicile de ce dernier, qui a été arrêté puis déclaré coupable.

La Cour suprême a accueilli son appel et ordonné un nouveau procès. La demande de la police visant à obtenir l’adresse IP de M. Bykovets constituait une fouille au sens de l’article 8 de la Charte. Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Karakatsanis a expliqué qu’une adresse IP est le lien crucial entre un internaute et son activité en ligne. Selon elle, « une adresse IP est la clé donnant accès à l’activité Internet d’un utilisateur et, ultimement, à son identité, de sorte qu’elle suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée ». En conséquence, une demande de l’État — la police dans ce cas-ci — en vue d’obtenir une adresse IP constitue une fouille au sens de l’article 8 de la Charte.

Cette cause concernait 2 individus ayant été déclarés coupables d’agression sexuelle dans des affaires non reliées. Les déclarations de culpabilité avaient par la suite été annulées au motif que les juges ayant présidé les procès avaient formulé des hypothèses inappropriées sur le comportement humain qui ne reposaient pas sur la preuve.

La Cour suprême a confirmé les conclusions sur la crédibilité et la fiabilité tirées par les juges ayant présidé les procès et a rétabli les déclarations de culpabilité des 2 individus. Rédigeant les motifs majoritaires, la juge Martin a déclaré que l’adoption d’une telle règle constituerait un changement radical par rapport à la façon dont les cours d’appel ont en général abordé l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité, surtout dans le contexte d’agressions sexuelles. La juge Martin a déclaré que les normes de contrôle et les règles de preuve actuelles doivent continuer de s’appliquer au contrôle de l’utilisation fautive d’hypothèses logiques dans les procès criminels. Dans certains cas, le recours au bon sens par le juge du procès sera susceptible de contrôle en appel parce qu’il révèle des erreurs de droit reconnues. Dans les autres cas, comme toute autre conclusion de fait, l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité — et tout recours aux hypothèses logiques qui y sont inhérentes — sera susceptible de révision seulement en cas d’erreur manifeste et déterminante.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Kruk

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Tsang

Cindy Dickson, qui est membre d’une Première Nation, souhaitait se porter candidate à l’élection d’un poste de conseillère, mais ne pouvait le faire en raison d’une obligation de résidence édictée par la Première Nation. Madame Dickson a plaidé que cette obligation était discriminatoire à son égard en tant que personne ne résidant pas sur les terres désignées et contrevenait au droit à l’égalité que lui garantit le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Première Nation a soutenu que, en tant que communauté autochtone autonome, elle n’est pas visée par la définition et la portée de la notion de « gouvernement » au paragraphe 32(1) et qu’en conséquence, elle n’est pas assujettie à la Charte. Subsidiairement, la Première Nation a fait valoir que si elle est assujettie à la Charte et que l’obligation de résidence viole le droit à l’égalité de Mme Dickson, cette obligation est néanmoins protégée par l’article 25 de la Charte. Aux termes de cet article, le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne doit pas porter atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — appartenant aux peuples autochtones du Canada.

La Cour suprême a confirmé la validité de l’obligation de résidence. Rédigeant les motifs de jugement de la majorité, les juges Kasirer et Jamal ont conclu que la Charte s’applique à la Première Nation, mais que la demande de Mme Dickson fondée sur l’article 15 de la Charte devait être rejetée par application de l’article 25. L’obligation de résidence est protégée en tant qu’« autre » droit ou liberté visé à l’article 25, parce qu’elle préserve la « spécificité autochtone ». La demande de Mme Dickson fondée sur le droit à l’égalité qui lui est garanti par l’article 15 portait atteinte à l’« autre » droit visé à l’article 25. Par conséquent, il ne pouvait être donné effet à sa demande.

Consultez les renseignements sur le dossier Dickson c. Vuntut Gwitchin First Nation

Cet appel portait sur la question de savoir si la violation de droits que possède la Blood Tribe aux termes d’un traité foncier datant de 1877 donnait ouverture à un droit d’action devant les tribunaux canadiens avant l’entrée en vigueur du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui a reconnu et confirmé les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada.

La Cour suprême a conclu que la revendication de la Blood Tribe fondée sur des droits fonciers issus de traités était prescrite, mais que le jugement déclaratoire demandé était justifié compte tenu de la durée et de l’ampleur de la conduite déshonorante de la Couronne. Rédigeant les motifs de jugement unanimes de la Cour, la juge O’Bonsawin a expliqué que le paragraphe 35(1) n’a pas créé de cause d’action pour la violation de droits issus de traités. De tels droits découlent non pas de la Constitution, mais des traités, lesquels sont exécutoires dès leur signature et font naître des obligations donnant ouverture à des poursuites en common law. Par conséquent, la revendication de la Blood Tribe donnait ouverture à des poursuites avant l’entrée en vigueur du paragraphe 35(1). La Blood Tribe n’a pas contesté la conclusion du juge de première instance selon laquelle les faits à l’origine de cette revendication auraient pu être découverts dès 1971, ou selon laquelle l’action n’a été intentée qu’en 1980. Il s’ensuit que la revendication est prescrite en raison du délai de prescription de 6 ans applicable.

Toutefois, la juge O’Bonsawin a conclu qu’un jugement déclaratoire était justifié, compte tenu de la durée et de l’ampleur de la conduite déshonorante de la Couronne envers la Blood Tribe.

« Le jugement déclaratoire remplira la fonction importante de préciser les [droits fonciers issus de traités] de la Blood Tribe, d’identifier la conduite déshonorante de la Couronne, de contribuer aux efforts futurs de réconciliation, et d’aider à rétablir l’honneur de la Couronne ».

Consultez les renseignements sur le dossier Shot Both Sides c. Canada

Monsieur Tayo Tompouba est un francophone bilingue qui, au terme d’un procès qui s’est déroulé en anglais devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a été déclaré coupable d’agression sexuelle. Dans le cadre du processus judiciaire, le juge n’a pas veillé à ce que M. Tayo Tompouba soit avisé de son droit de subir son procès en français, contrairement aux exigences du paragraphe 530(3) du Code criminel.

La Cour suprême a ordonné la tenue d’un nouveau procès en français. Rédigeant les motifs majoritaires, le juge en chef Wagner a déclaré que le paragraphe 530(3) impose au juge devant qui un accusé comparaît pour la première fois une obligation d’information à 2 volets, c’est-à-dire veiller à ce que l’accusé soit dûment informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice et, lorsque les circonstances le requièrent, prendre les moyens nécessaires pour l’en informer. Ainsi que l’a expliqué le juge en chef, un manquement à cette obligation entache le jugement du tribunal de première instance et fait naître une présomption de violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix. Cette présomption peut ensuite être réfutée par le ministère public s’il arrive à démontrer que l’erreur n’a causé aucun préjudice à l’accusé. Dans cette affaire, le juge en chef a conclu, d’une part, que M. Tompouba avait prouvé l’existence d’une erreur révisable en appel et, d’autre part, que le ministère public avait échoué à démontrer que le droit fondamental de M. Tompouba n’avait pas dans les faits été violé malgré le manquement du juge à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 530(3).

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Tayo Tompouba

Dans cette affaire, la Cour suprême a examiné la façon de protéger l’anonymat d’un indicateur de la police tout en réduisant au minimum, autant que faire se peut, toute atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires.

La Cour suprême a affirmé que la publicité des débats judiciaires est un principe cardinal du système de justice canadien et que toute exception à ce principe doit être limitée. Dans un jugement unanime, la Cour a expliqué que dans les cas où, comme en l’espèce, un indicateur de police invoque son statut dans le cadre d’une instance amorcée publiquement où il répond à des accusations qui ne lui font pas perdre son statut, et que la relation indicateur- police est au cœur des débats, le huis clos total est alors généralement la mesure appropriée afin de protéger l’anonymat de l’indicateur. Même dans ces cas les plus confidentiels, il est néanmoins possible — et même primordial — de protéger l’anonymat de l’indicateur tout en favorisant des ordonnances de confidentialité qui ne soustraient pas entièrement ni indéfiniment l’existence d’une audience ou d’un jugement à la connaissance du public.

Comme l’a souligné la Cour, lorsque la justice est exercée en secret, sans laisser de traces, le respect de la primauté du droit est menacé et la confiance du public dans l’administration de la justice risque d’être ébranlée. Le principe de la publicité des débats judiciaires permet à une société de se prémunir contre de tels risques, qui érodent les fondements mêmes de la démocratie. En assurant l’imputabilité du pouvoir judiciaire, la publicité des débats appuie l’administration d’une justice impartiale, équitable et respectueuse de la primauté du droit. Elle favorise en outre une meilleure compréhension au sein de la population du système judiciaire et de ses acteurs, ce qui ne peut que renforcer la confiance de celle-ci dans leur probité. La publicité des débats judiciaires revêt donc une importance primordiale pour notre démocratie.

« [L]a notion même de “procès secret” n’existe pas au Canada […]. [L]e principe cardinal de la publicité des débats judiciaires peut être modulé lorsque les circonstances d’une affaire le requièrent. […] Mais il est bien établi que les “procès secrets”, ceux qui ne laissent aucune trace, ne font pas partie de la gamme des mesures possibles. »

Consultez les renseignements sur le dossier Société Radio-Canada c. Personne désignée

Cet appel portait sur la question de savoir si la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux conseils scolaires publics de l’Ontario.

2 enseignantes employées par un conseil scolaire public en Ontario ont consigné leurs communications privées concernant des préoccupations en milieu de travail dans un journal électronique personnel partagé. Ce journal était stocké sur une plateforme infonuagique et protégé par un mot de passe. En l’absence des enseignantes, le directeur de l’école a accédé à l’ordinateur portable du conseil scolaire utilisé par l’une d’entre elles puis a lu et documenté leurs communications concernant leurs préoccupations en milieu de travail. Le conseil scolaire a ensuite formulé des réprimandes écrites à l’endroit des 2 enseignantes. Le syndicat des enseignantes a déposé un grief pour contester ces réprimandes, affirmant que la fouille avait violé le droit de celles-ci au respect de leur vie privée au travail.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Rowe a affirmé que l’article 8 de la Charte protège les enseignants et enseignantes des conseils scolaires publics de l’Ontario contre les fouilles et perquisitions abusives dans leur lieu de travail, car, de par leur nature même, ces conseils font partie du gouvernement pour l’application de l’article 32 de la Charte. L’article 32 précise certaines entités qui sont assujetties à la Charte, soit les législateurs et gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi que les entités qui sont contrôlées par un gouvernement ou qui exécutent des fonctions gouvernementales.

Cet appel portait sur la question de savoir si l’État est à l’abri de toute responsabilité en dommages-intérêts quand il fait une loi qui est par la suite déclarée inconstitutionnelle par les tribunaux.

En 2013, Joseph Power a demandé la suspension de son casier judiciaire, mais sa demande a été rejetée. En 1996, lorsque M. Power a été déclaré coupable, les personnes qui étaient reconnues coupables d’actes criminels pouvaient demander la suspension de leur casier judiciaire 5 ans après leur libération. Les actes criminels constituent une catégorie d’infractions criminelles plus graves. Des dispositions législatives adoptées en 2010 et en 2012 ont rendu M. Power inadmissible en permanence à une suspension de son casier judiciaire. Ces dispositions législatives ont été déclarées inconstitutionnelles par des tribunaux dans d’autres affaires. Monsieur Power a demandé des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, faisant valoir que son casier judiciaire l’empêchait de travailler dans le domaine dans lequel il avait reçu sa formation.

La Cour suprême a confirmé que l’État peut, dans des circonstances limitées, être obligé de payer des dommages-intérêts pour avoir fait une loi inconstitutionnelle. Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge en chef Wagner et la juge Karakatsanis ont conclu que l’État n’a pas droit à une immunité absolue contre toute responsabilité en dommages-intérêts lorsqu’il adopte une loi inconstitutionnelle qui viole des droits garantis par la Charte. Il peut au contraire être tenu de verser des dommages‑intérêts en vertu de la Charte si la loi est clairement inconstitutionnelle ou si elle constituait un comportement de mauvaise foi ou un abus de pouvoir. L’immunité absolue ne permet pas de concilier adéquatement les principes constitutionnels qui protègent l’autonomie législative tels que la souveraineté parlementaire et le privilège parlementaire, ainsi que les principes qui exigent que le gouvernement soit tenu responsable d’avoir violé des droits garantis par la Charte, des principes comme la constitutionnalité et la primauté du droit. Chacun de ces principes est un élément essentiel du droit constitutionnel canadien, et ils doivent tous être respectés pour assurer une séparation adéquate des pouvoirs. En mettant le gouvernement à l’abri de toute responsabilité, et ce, même dans les circonstances les plus graves, l’immunité absolue contournerait les principes qui exigent la reddition de comptes par le gouvernement.

Consultez les renseignements sur le dossier Canada (Procureur général) c. Power

Ce jugement a clarifié les droits et obligations de la Couronne et des Anichinabés du lac Huron et du lac Supérieur en vertu de 2 traités historiques, ainsi que les mesures que doit prendre la Couronne pour remédier à ses violations de ces traités.

Aux termes de ces traités, les Anichinabés ont accepté de céder leurs terres à la Couronne en échange d’annuités perpétuelles. Les traités prévoyaient aussi l’augmentation de ces paiements annuels au fil du temps dans certaines circonstances (la « clause d’augmentation »). Les annuités ont été augmentées à 4 $ par individu en 1875, mais elles ne l’ont pas été depuis. Les Anichinabés ont intenté une action en justice contre la Couronne, plaidant que la Couronne avait violé la clause d’augmentation et manqué à son obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt des peuples autochtones.

La Cour suprême a conclu que la Couronne doit négocier ou, à défaut d’entente, déterminer l’indemnité qu’elle doit verser aux Anichinabés pour avoir manqué à ses promesses faites en vertu de traités. Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge Jamal a affirmé que la Couronne a le devoir de se demander, de temps en temps, si elle peut majorer les annuités sans encourir de pertes. S’il lui est possible de les majorer au-delà de 4 $ par individu, la Couronne doit exercer son pouvoir discrétionnaire et décider si elle le fait ou non, et, si oui, de combien. Ce pouvoir discrétionnaire n’est pas illimité; il doit être exercé de façon juste et libérale, et conformément à l’honneur de la Couronne. La fréquence à laquelle la Couronne doit se demander si elle peut majorer les annuités doit également être conforme à l’honneur de la Couronne. Compte tenu de la durée et du caractère odieux de la violation de la clause d’augmentation, la Couronne doit également exercer son pouvoir discrétionnaire et majorer les annuités à l’égard du passé.

Consultez les renseignements sur le dossier Ontario (Procureur général) c. Restoule

Cet appel concernait la question de savoir si les personnes qui font faillite sont, en conséquence de celle-ci, libérées de l’obligation de respecter certaines ordonnances qui ont été prononcées contre elles par un organisme de réglementation parce qu’elles ont enfreint la loi.

Entre 2007 et 2009, Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian se sont livrés à un stratagème par lequel ils ont manipulé le prix des actions d’une société publique de pétrole et de gaz, puis ont vendu les actions ainsi surévaluées à des investisseurs. En 2014, la commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a conclu que les Poonian avaient violé la loi provinciale sur les valeurs mobilières, la Securities Act. La Commission leur a ordonné de payer 13,5 millions de dollars à titre de sanctions administratives et 5,6 millions de dollars pour les sommes qu’ils avaient obtenues grâce à leur stratagème. En 2018, les Poonian ont fait faillite et ont tenté d’être libérés des ordonnances leur enjoignant de payer ces sommes.

La Cour suprême a conclu qu’une faillite ne libère pas une personne d’une ordonnance lui imposant de payer des sommes qu’elle a obtenues frauduleusement, mais peut la libérer des sanctions administratives qui lui ont été infligées. Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Côté a expliqué que les ordonnances qui imposent le paiement de sommes obtenues par une fraude sont directement liées à cette fraude, d’une manière qui n’est pas présente dans le cas des sanctions administratives.

Consultez les renseignements sur le dossier Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission)

Une adolescente et ses parents ont déposé une demande en justice auprès d’un tribunal québécois, alléguant une lésion de droits lors du séjour de l’adolescente dans un centre de réadaptation. Le tribunal a identifié 4 violations et rendu des ordonnances correctrices. Cependant, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) a contesté ces ordonnances, au motif qu’elles ne se rapportaient pas directement à la situation de l’adolescente.

Des cours ont limité la portée des ordonnances du tribunal, puis la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a subséquemment interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli l’appel en partie. Les mesures correctrices doivent viser à faire cesser les effets de la lésion de droits sur l’enfant qui est devant le tribunal et à y remédier.

Écrivant au nom de la Cour, le juge en chef Wagner a déterminé que le législateur a voulu confier au tribunal les pouvoirs correctifs nécessaires pour assurer la protection la plus complète de l’intérêt et des droits de l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation. Cette protection doit viser à la fois le présent et le futur, et tenir compte autant des circonstances à l’origine de la lésion de droits que de ses conséquences sur l’état psychologique et physique de l’enfant. Une mesure correctrice de nature préventive ne peut être ordonnée qu’à condition que l’enfant dont les droits ont été lésés soit à risque de subir à nouveau la situation lésionnaire, que la mesure correctrice soit à même de contribuer efficacement à prévenir la récurrence de la situation lésionnaire, et qu’elle soit en lien avec la protection de l’intérêt et des droits de l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation.

Ensemble des jugements

Liens connexes

- Jugements – Apprenez-en avantage sur les jugements de la Cour.

- La Cause en bref – Lisez des courts résumés des décisions de la Cour en langage simple.

Sensibilisation et éducation

Dans l’esprit des principes d’accès à la justice et de publicité des débats judiciaires, la Cour s’engage activement dans de nombreuses initiatives de sensibilisation destinées au public, aux élèves, aux enseignants ainsi qu’aux professionnels du droit. Ces efforts sont essentiels pour renforcer la confiance dans le processus judiciaire.

Relations avec le public

Comme tous les tribunaux au Canada, la Cour suprême est guidée par le principe de la publicité des débats judiciaires. Les membres du public peuvent assister aux audiences en personne ou les visionner en ligne. Ils peuvent aussi visiter la Cour afin d’en apprendre davantage sur celle-ci et sur ses travaux.

Les visites en personne ont lieu tout au long de l’année et sont offertes par des guides bilingues compétents. La Cour offre également des visites à distance.

La Cour a tenu 2 journées ouvertes au public en 2024. En juin, elle comptait parmi les lieux à visiter lors de l’activité Portes ouvertes Ottawa, un événement qui met en valeur l’histoire et l’héritage architectural de la ville. La Cour a en outre accueilli des visiteurs lors des festivités de la fête du Canada dans la capitale nationale. Quelque 40 000 personnes venues de partout au Canada et d’ailleurs dans le monde ont visité la Cour en 2024.

Inspirer des élèves du primaire et du secondaire

La Cour suprême s’efforce d’inspirer les jeunes de la prochaine génération à devenir des citoyens informés et engagés en les encourageant à mieux comprendre notre système judiciaire. Chaque année, des centaines de groupes d’élèves des niveaux primaire et secondaire visitent la Cour dans le but de prendre part à une visite guidée. Les juges saisissent de nombreuses occasions pour interagir avec eux à la Cour et dans la communauté.

De plus, afin d’appuyer le personnel enseignant, la Cour met à sa disposition une trousse éducative téléchargeable qui comprend une affiche, un cahier d’activités ainsi que du matériel permettant d’organiser une simulation de procès en salle de classe.

La visite du Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne est elle aussi devenue un événement annuel pour nos juges. Ce programme unique permet à des personnes engagées qui enseignent une matière liée au droit, à l’éducation civique ou aux sciences sociales d’observer de près le travail qui se fait dans nos institutions publiques canadiennes, dont la Cour suprême. Chaque année, les participants et participantes ont la chance de visiter notre édifice, de prendre place dans la salle d’audience et d’en apprendre davantage sur le travail des juges de la Cour.

Encourager les étudiants postsecondaires et les jeunes professionnels

La Cour suprême est également fière d’appuyer les étudiants de niveaux postsecondaires ainsi que les jeunes aspirants professionnels qui formeront la prochaine génération de chefs de file civiques. Les juges discutent souvent avec des étudiants, des groupes universitaires et des stagiaires parlementaires, par exemple. De tels échanges donnent à de jeunes Canadiens et Canadiennes l’occasion d’en apprendre davantage au sujet de la Cour suprême et de la branche judiciaire du gouvernement. Les discussions portent notamment sur des sujets tels l’accès à la justice, l’indépendance de la magistrature et les possibilités de carrière au sein des professions juridiques et de la magistrature.

Collaborer avec les membres des professions juridiques

Les juges de la Cour suprême sont fiers de collaborer avec les représentants des professions juridiques afin d’améliorer le système de justice dans son ensemble. Ils ont souvent l’occasion de discuter avec des professionnels du droit dans le cadre d’événements organisés par des barreaux locaux, provinciaux et nationaux.

En février, le juge en chef a pris la parole lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association du Barreau canadien (ABC). Son allocution a porté sur des questions importantes telles que l’indépendance judiciaire, l’accès à la justice, le bien-être et la santé mentale au sein des professions juridiques et de la magistrature.

En juin, le juge en chef Wagner et la juge Moreau ont participé à une discussion entre experts organisée par la division du Québec de l’ABC. Ils ont parlé de diversité et de bilinguisme chez les juges, ainsi que de l’importance de renforcer l’indépendance de la magistrature et la confiance du public dans nos institutions.

En octobre, les juges ont accueilli les membres de l’Institut de plaidoirie devant la Cour suprême, une organisation qui fournit des conseils aux procureurs qui comparaissent devant la Cour. Les rapports qu’entretient la Cour avec les procureurs et d’autres professionnels du droit contribuent à l’avancement de la profession, tout en appuyant des principes clés comme la transparence et l’accès à la justice.

Des représentants de l’administration de la Cour collaborent également avec des professionnels d’autres tribunaux afin d’échanger des idées et des pratiques exemplaires en ce qui a trait aux communications, à la modernisation des tribunaux et à d’autres sujets d’intérêt.

Appuyer la formation des juges au Canada et ailleurs dans le monde

La force de notre système de justice est tributaire d’une magistrature hautement qualifiée, dévouée et professionnelle. Le Conseil canadien de la magistrature, présidé par le juge en chef, travaille afin de maintenir et d’améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours de justice. Le juge en chef est également président de l’Institut national de la magistrature, une organisation indépendante qui est dirigée par des juges et qui conçoit et offre un éventail de programmes de formation destinés aux juges.

2 fois par année, l’Institut national de la magistrature et l’Institut canadien d’administration de la justice organisent conjointement un séminaire à l’intention des juges nouvellement nommés par le gouvernement fédéral. Lors du séminaire qui a eu lieu au printemps, le juge en chef a partagé ses réflexions sur la collégialité, le mentorat et le bien-être au sein de la profession judiciaire.

En avril, le juge en chef a rencontré les membres de la direction de l’Association canadienne des juges des cours provinciales (ACJCP). Animés par l’objectif commun d’appuyer l’accès à la justice et de garantir l’indépendance de la magistrature, ils ont discuté d’un éventail de sujets tels que la formation des juges, les postes vacants à pourvoir au sein de la magistrature et l’utilisation de la technologie dans les tribunaux. L’ACJCP est une fédération d’associations de juges provinciaux et territoriaux qui compte plus de 1000 membres au Canada.

Promouvoir l’accès à la justice

Les juges de la Cour suprême sont d’ardents défenseurs du principe de l’accès à la justice. Les défis entourant l’accès à la justice sont bien documentés et tous les représentants du système de justice ont un rôle à jouer pour améliorer la situation.

Le Comité d’action sur la modernisation des activités judiciaires, coprésidé par le juge en chef du Canada et le ministre de la Justice du Canada, exerce un rôle de leadership pour améliorer l’accès à la justice pour tous les usagers des tribunaux.

La juge Karakatsanis, quant à elle, préside le Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, lequel continue d’explorer de nouvelles approches à l’égard de cette question importante.

Les membres de la Cour reconnaissent l’importance des initiatives telles que les cliniques juridiques, les programmes d’aide juridique, les services d’avocats de garde ainsi que les services juridiques pro bono. Les juges reconnaissent également l’importance du travail accompli par les organisations communautaires de partout au Canada qui veillent à ce que les membres du public comprennent leurs droits, aient accès à l’information juridique et sachent où obtenir des services juridiques abordables.

En décembre, le juge en chef a eu l’occasion de visiter la clinique d’aide juridique de Kensington-Bellwoods à Toronto, afin d’y rencontrer les bénévoles de l’organisme Étudiant(e)s pro bono du Canada et de voir ceux-ci à l’œuvre. Avec l’appui de l’Université métropolitaine de Toronto et de l’Université de Toronto, cette clinique fournit des services juridiques aux personnes à faible revenu qui résident dans la communauté.

Toutes ces initiatives contribuent à rendre la justice plus équitable et accessible pour tous.

« Nous avons vu l’impact des inégalités qui existent en matière d’accès à la justice. En tant que société, nous ne devons pas faire l’erreur de laisser cette situation perdurer. Il y a une responsabilité professionnelle et éthique à faire du pro bono, mais plus que cela, c’est lié au type de société dans laquelle nous voulons vivre. »

— Le très honorable Richard Wagner, C.P.

Juge en chef du Canada

Engagement international

La Cour suprême du Canada est reconnue comme chef de file par la communauté judiciaire internationale. Les juges et le personnel de la Cour interagissent souvent avec leurs homologues d’autres pays pour promouvoir l’importance de principes fondamentaux tels que l’ouverture, l’accès à la justice et l’indépendance de la magistrature.

Échanges judiciaires

Les échanges judiciaires avec d’autres tribunaux du monde représentent des occasions uniques de partager des pratiques exemplaires et de discuter de sujets d’intérêt commun avec leurs homologues étrangers.

En mars, le juge en chef Wagner et la juge Moreau ont pris part à un échange judiciaire organisé par le juge en chef Raymond Zondo et ses collègues de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud. Les 2 délégations ont discuté de l’indépendance judiciaire, du processus de nominations à la magistrature et de la conduite des juges. Il s’agissait du premier échange de ce genre entre les 2 cours.

En avril, la Cour suprême du Canada a eu l’honneur d’accueillir des représentants de la Cour constitutionnelle de Slovénie dans le cadre du tout premier échange judiciaire entre les 2 cours. La délégation de la Cour suprême du Canada était formée du juge en chef Wagner et des juges Côté, Martin et Jamal. Celle de la Cour constitutionnelle de Slovénie était composée de son président, Matej Accetto, de son vice-président, Rok Čeferin, et de la juge Katja Šugman Stubbs. Les juges ont discuté de la jurisprudence de leur pays respectif, ainsi que de questions juridiques telles que la liberté d’expression, l’égalité et les droits reproductifs des femmes, et l’intelligence artificielle.

En mai, le juge en chef a eu l’honneur de participer au Sommet du J20 qui s’est tenu à Rio de Janeiro. Le Sommet du J20 rassemblait les juges en chef des cours suprêmes et constitutionnelles des pays membres du G20. C’était la première fois qu’un juge en chef du Canada participait au J20.

Organisations judiciaires internationales

La Cour suprême du Canada est fière d’être membre d’organisations judiciaires internationales telles que l’Association des cours constitutionnelles francophones (ACCF), l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF), la Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association, l’Association internationale des hautes juridictions administratives et la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle.

L’ACCF réunit 50 cours constitutionnelles et institutions équivalentes de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie. Elle vise à renforcer la primauté du droit grâce à la coopération judiciaire et au dialogue entre tribunaux francophones. Le juge en chef Wagner a eu l’honneur de présider la réunion du bureau de l’ACCF qui s’est tenue en Albanie en février, et lors d’une rencontre annuelle de l’ACCF à Paris en juin, il a également eu l’occasion d’agir comme modérateur d’un groupe de discussion sur les défis auxquels font face les démocraties en ce qui touche la protection de la liberté d’expression.

L’AHJUCAF est une association internationale dont les membres proviennent des tribunaux de dernière instance des pays francophones. En octobre, le juge en chef Wagner, la juge Côté et le juge Kasirer ont été ravis d’accueillir une délégation de haut niveau de l’AHJUCAF à Ottawa. Les délégués ont eu l’occasion de discuter du rôle des tribunaux francophones et de principes tels que la primauté du droit, l’indépendance judiciaire et l’accès à la justice.

L’engagement de la Cour auprès de telles organisations lui donne l’occasion d’en apprendre davantage sur la façon dont d’autres tribunaux dans le monde font face à des défis communs, en plus de lui permettre de discuter de solutions pratiques qui priorisent l’accès à la justice.

En janvier, le juge en chef Wagner a pris la parole lors du 6e séminaire judiciaire de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, lequel portait sur l’objectif de garantir aux victimes une justice constructive. Il s’est aussi entretenu avec des représentants de la communauté internationale et de différents tribunaux, dont la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, la Cour permanente d’arbitrage, la Cour suprême des Pays-Bas et la Conférence de La Haye de droit international privé, au sujet du rôle que joue la primauté du droit pour favoriser la paix et la justice.

En octobre, lors de la Table ronde mondiale sur l’égalité d’accès à la justice organisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le juge en chef Wagner et la juge Karakatsanis ont exposé aux participants leurs points de vue sur la possibilité de renforcer la démocratie par le biais de l’accès à la justice.

Accueil de délégations étrangères

Les rencontres avec des visiteurs étrangers et des délégations internationales sont des occasions importantes de discuter d’un large éventail de sujets comme la modernisation des tribunaux, la coopération judiciaire et la primauté du droit. Ces rencontres donnent souvent lieu à des discussions sur des questions d’intérêt commun — notamment la primauté du droit, l’utilisation de la technologie dans les tribunaux, les communications et la sensibilisation du public, les conséquences des avancées technologiques ainsi que le processus de nomination à la magistrature.

Tout au long de l’année, les juges et des responsables de l’administration de la Cour ont accueilli des délégations provenant d’un grand nombre de pays, dont la République tchèque, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, la Lituanie, le Niger, la Norvège, le Pakistan et le Vietnam.

Les 150 ans de la Cour suprême du Canada

En 2025, la Cour suprême du Canada commémore son 150e anniversaire sous le thème « 150 ans à défendre la primauté du droit, à inspirer la confiance du public et à servir la communauté ».

Depuis sa création le 8 avril 1875, la Cour suprême sert les Canadiens et Canadiennes en décidant de questions juridiques qui revêtent le plus d’importance pour le public. En tant que gardienne de notre Constitution et protectrice de nos droits et libertés, les décisions de la Cour ont posé les fondements juridiques d’un pays fort et démocratique.

Aujourd’hui, la Cour se dresse tel un phare lumineux de la démocratie, reconnue pour son engagement envers les principes fondamentaux d’ouverture, de transparence et d’indépendance judiciaire, et les services qu’elle rend au public canadien.

Initiatives d’anniversaire

La Cour suprême souligne cette étape importante par une série d’événements et d’initiatives visant à faire connaître davantage les travaux de la Cour et à renforcer la confiance du public dans notre système de justice. Les membres de la communauté juridique, le public et les médias sont tous invités à y participer.

Visites dans 5 villes canadiennes

S’inspirant du succès des visites de la Cour à Winnipeg en 2019 et à Québec en 2022, les juges se rendront dans 5 collectivités au Canada au cours de l’année 2025. Ces visites seront l’occasion pour le public, pour des étudiants et étudiantes du secondaire et de l’université, ainsi que pour les journalistes et pour les communautés juridique et judiciaire de ces endroits de dialoguer avec les juges de la Cour.

- Victoria (Colombie-Britannique)

3 et 4 février 2025 - Moncton (Nouveau-Brunswick)

10 et 11 mars 2025 - Yellowknife (Territoires-du-Nord-Ouest)

14 et 15 septembre 2025 - Sherbrooke (Québec)

21 au 23 octobre 2025 - Thunder Bay (Ontario)

17 et 18 novembre 2025

Épreuve de dissertation juridique et concours d’art

La Cour organisera pour les étudiants et étudiantes en droit une épreuve de dissertation portant sur des décisions judiciaires marquantes de la Cour, ainsi qu’un concours d’art à l’intention des jeunes Canadiens et Canadiennes de 5 à 17 ans.

Symposium juridique (10 et 11 avril 2025)

Au cours de ce symposium bilingue, des juges de la Cour suprême, des juges d’autres tribunaux canadiens et internationaux ainsi que des membres de la communauté juridique examineront le rôle de la Cour au sein du système de justice ainsi que la façon dont elle peut continuer à répondre aux besoins changeants de la société.

Réunion d’auxiliaires juridiques (13 au 15 juin 2025)

Cette réunion rassemblera à Ottawa des auxiliaires juridiques actuels et antérieurs de la Cour suprême.

Rentrée judiciaire (6 octobre 2025)

Cet événement donnera aux membres de la communauté juridique l’occasion de se réunir pour réfléchir aux enjeux auxquels fait face actuellement le système de justice. Il ravive une vieille tradition, puisqu’il s’agira de la première cérémonie de rentrée judiciaire à la Cour suprême depuis près de quatre décennies.

Exposition historique spéciale dans le hall d’honneur de la Cour suprême du Canada

Cette exposition spéciale mettra en lumière les débuts de la Cour à travers des documents originaux tels que la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, l’Acte de la Cour Suprême et de l’Échiquier et une foule d’autres textes historiques. Elle sera présentée en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada et le Sénat du Canada.

Exposition extérieure au centre-ville d’Ottawa

Cette exposition extérieure gratuite au centre-ville d’Ottawa retracera l’histoire de la Cour et son rôle au sein de notre démocratie. Elle est présentée en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien.

Logo du 150e anniversaire

Le logo du 150e anniversaire reflète à la fois l’histoire et le futur de la Cour suprême.

Les feuilles de laurier signifient la croissance, avec de nouvelles feuilles symbolisant le développement continu et l’expansion de la Cour vers les générations futures. Les 9 feuilles de laurier représentent ses 9 juges.

La forme des chiffres reflète l’emblème de la Cour et ses traditions héraldiques.

Les chiffres entrelacés symbolisent le bijuridisme et le bilinguisme du système de justice canadien.

Lien connexe

Les 150 ans de la Cour suprême du Canada – Lisez au sujet des initiatives commémorant le 150e anniversaire de la Cour.

Maintenir un lien avec la Cour

La Cour suprême du Canada est un chef de file international en ce qui concerne la promotion du principe de la publicité des débats judiciaires. Son personnel dévoué sert les Canadiens et les Canadiennes en s’affairant à promouvoir la sensibilisation aux travaux de la Cour et à soutenir les valeurs d’équité, d’accessibilité et d’ouverture, valeurs qui sont au cœur de notre système de justice.

Les juges reçoivent l’appui d’une équipe de talentueux professionnels du droit qui agissent dans des rôles divers — allant des avocats aux jurilinguistes, en passant par les auxiliaires juridiques et le personnel administratif. Cette équipe dévouée est là pour faire en sorte que la Cour fonctionne de façon sécuritaire, transparente et efficiente.

Voici quelques-unes des autres façons dont le personnel de la Cour est là pour vous :

Greffe de la Cour : Le Greffe assiste les personnes qui déposent des documents ou qui comparaissent devant la Cour. Chaque année, le personnel répond à des milliers de demandes venant de procureurs, de plaideurs non représentés et de membres du public.

Accès aux renseignements sur les instances : Une foule de renseignements sur les instances sont accessibles à partir du site Web de la Cour suprême du Canada. Vous pouvez consulter le registre des dossiers de la Cour pour voir l’état d’une affaire et trouver des liens aux documents pertinents, comme les mémoires des parties, la liste des procureurs aux instances et les décisions des juridictions inférieures. En outre, le personnel de notre Centre des dossiers est en mesure d’assister les personnes ayant des questions plus poussées.

Bibliothèque : La Bibliothèque de la Cour suprême du Canada héberge l’une des plus vastes collections d’ouvrages juridiques au Canada. Celle-ci est mise à la disposition des juges, des conseillers juridiques et des auxiliaires juridiques de la Cour. Elle est également consultée par d’autres usagers, comme les juges d’autres tribunaux, les membres des barreaux, les professeurs de droit ainsi que les personnes ayant une autorisation spéciale.

Services aux médias : La Cour appuie le travail des journalistes qui couvrent l’activité judiciaire en les informant des audiences et des jugements, en répondant à leurs questions et en tenant des séances d’information sur tous les jugements. De plus, le juge en chef tient une conférence de presse annuelle afin d’informer les médias et le public au sujet des travaux de la Cour. Consultez des renseignements additionnels concernant les ressources mises à la disposition des médias.

Causes en bref : Afin d’aider un plus grand nombre de personnes à comprendre les questions juridiques en litige et la portée des décisions de la Cour, un sommaire en langage simple intitulé La cause en bref est publié chaque fois que la Cour rend un jugement.

Rétrospective annuelle : Chaque année, la Cour résume ses activités et initiatives dans le présent document. Consultez les éditions antérieures de la Rétrospective annuelle.

Médias sociaux : La Cour utilise aussi des chaînes de médias sociaux comme LinkedIn, Instagram, YouTube et Facebook pour publier des mises à jour en temps utile au sujet de ses activités.

Site Web : La Cour a récemment remanié son site Web afin de le rendre plus accessible et de faciliter la navigation pour les utilisateurs. Le site Web continue de fournir de l’information exacte et pertinente en temps utile, tout en offrant une expérience plus conviviale grâce à une conception améliorée.

Visitez la Cour suprême du Canada

L’édifice de la Cour suprême du Canada est ouvert au public en semaine de 9 h à 17 h.

Participez à une visite guidée : Des visites guidées sont offertes en français et en anglais tout au long de l’année. Durant l’été, les réservations ne sont pas nécessaires, mais elles sont recommandées pour les groupes de 10 personnes ou plus. Le reste de l’année, les visites guidées sont offertes sur réservation seulement. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous à

tour-visite@scc-csc.ca.

Participez à une visite à distance : Nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre d’une visite virtuelle, laquelle comprend une présentation du rôle et des fonctions de la Cour par un membre de notre équipe de guides bilingues et qualifiés. Pour les réservations, veuillez communiquer avec nous à

tour-visite@scc-csc.ca.

Assistez à une audience : La plupart des audiences de la Cour suprême sont ouvertes au public, sauf lorsqu’une ordonnance de non-publication requiert que l’audience se tienne à huis clos (c’est-à-dire en l’absence du public). Les audiences ont lieu de l’automne au printemps. Veuillez consulter le calendrier des audiences qui se trouve sur le site Web de la Cour et réservez votre place en envoyant un courriel à bookingregistry-reservationgreffe@scc-csc.ca.

Visionnez les audiences en ligne : Il est aussi possible de visionner les audiences en direct ou sur demande à partir du site Web de la Cour. Que vous choisissiez de suivre les audiences en personne, en ligne ou à la télévision, l’interprétation simultanée est toujours offerte, en français et en anglais.

Statistiques

Résumé statistique

À chaque édition de la Rétrospective annuelle, la Cour suprême du Canada publie un résumé statistique des affaires qu’elle a traitées, entendues et décidées au cours de l’année antérieure. Le présent rapport constitue un outil de référence utile pour les médias, les chercheurs et le public, car il donne un aperçu quantitatif du travail de la Cour.

En réponse à des commentaires obtenus récents, et conformément aux principes d’accessibilité et de transparence, le rapport 2024 présente les données dans un format nouveau plus concis, afin que les personnes qui le consultent puissent plus facilement trouver et interpréter les statistiques de la Cour.

Affaires devant la Cour

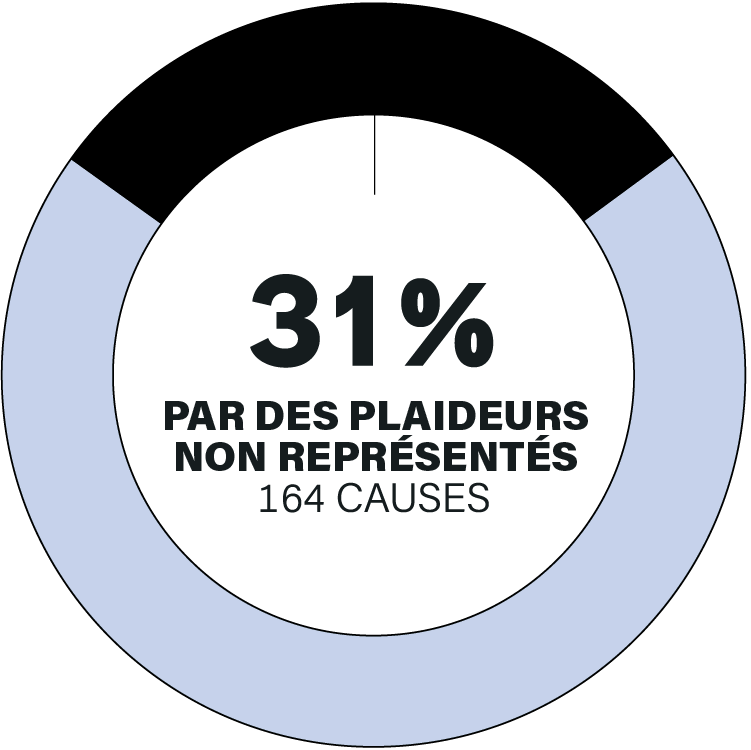

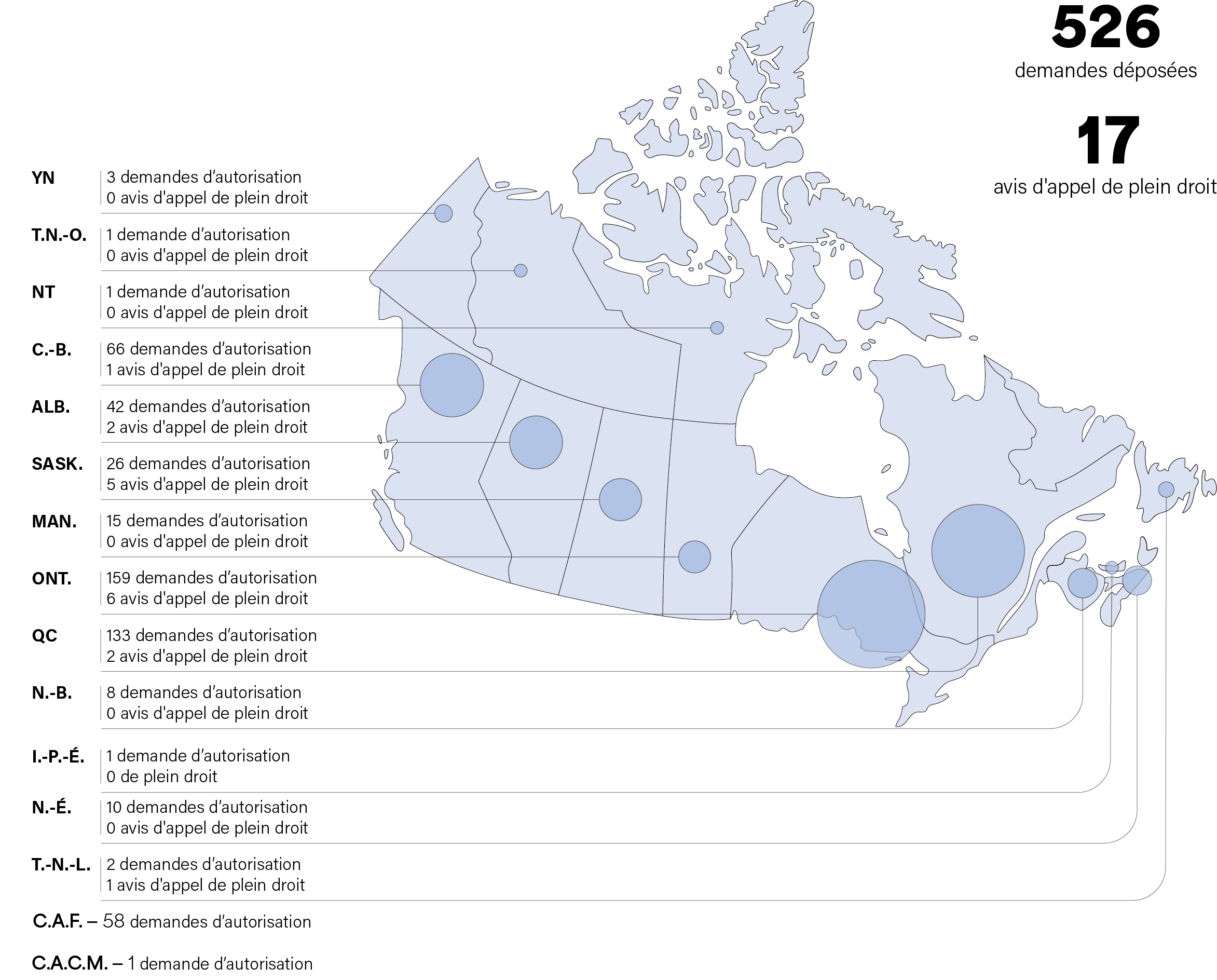

En 2024, la Cour a reçu 526 demandes d’autorisation d’appel et 17 avis d’appel de plein droit. La plupart des demandes d’autorisation d’appel ont été déposées par des procureurs pour le compte de leurs clients, mais 31 % l’ont été par des plaideurs non représentés, un pourcentage légèrement supérieur à celui de 2023.

Il y a 3 chiffres importants en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’appel. Le premier est celui qui indique combien de demandes ont été déposées, soit 526 en 2024, comme mentionné ci-dessus. Le deuxième est celui indiquant combien de demandes d’autorisation d’appel ont été soumises aux juges pour fins de décision; ce nombre a été de 534 en 2024. La raison pour laquelle ces 2 chiffres sont différents est qu’il arrive que des demandes d’autorisation d’appel reçues au cours d’une année ne soient pas complétées par les parties ou prêtes pour décision par les juges avant l’année suivante. Le troisième chiffre est celui qui indique combien de demandes d’autorisation d’appel ont été accueillies. La Cour accorde l’autorisation d’appeler lorsque les juges estiment que l’appel proposé satisfait au critère de l’importance pour le public prévu par l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême. En 2024, la Cour a accueilli 35 demandes d’autorisation d’appel. 3 des jugements ayant accordé l’autorisation d’appel visaient des demandes qui avaient été soumises aux juges pour décision vers la fin de l’année 2023. La Cour ne motive pas ses décisions sur les demandes d’autorisation d’appel.

En 2024, la Cour a entendu 39 appels, soit 19 durant la première moitié de l’année et 20 entre octobre et décembre. Le faible nombre d’appels entendus entre janvier et juin reflète la baisse du nombre de demandes et avis déposés en raison du ralentissement des activités des tribunaux durant la pandémie. La session d’automne 2024 a été une pleine session d’audiences, et la Cour s’attend à ce que le nombre d’affaires entendues revienne à la normale.

En 2024, la Cour a rendu 50 jugements, soit 14 de plus qu’en 2023. 38 % des jugements sur appel ont été unanimes.

Le temps moyen écoulé entre l’audition d’un appel et le prononcé du jugement a été de 6,4 mois.

Un mot au sujet des données

Les données présentées dans les pages qui suivent correspondent à 1 année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Toutefois, une affaire devant la Cour peut chevaucher plus de 1 année civile. Cela signifie que :

- Une demande d’autorisation d’appel déposée au cours d’une année n’est pas nécessairement complétée par la partie ou soumise à la Cour durant la même année.

- Le fait qu’une demande d’autorisation d’appel soit accueillie au cours d’une année ne veut pas dire que l’appel sera nécessairement entendu durant la même année.

- Un jugement n’est pas nécessairement rendu l’année où l’appel a été entendu.

Par exemple, la plupart des appels entendus à l’automne sont décidés au cours de l’hiver ou du printemps de l’année civile suivante.

En outre, des appels qui soulèvent des questions communes peuvent être décidés dans 1 même jugement, même si la Cour a entendu les appels séparément.

Pour ces raisons, il est possible que les statistiques annuelles présentent des divergences d’une catégorie à l’autre.

Tendances sur 10 ans

Il est important de noter qu’en raison des nombreuses fermetures de tribunaux attribuables à la pandémie de COVID-19 entre 2020 et 2022, certaines anomalies et irrégularités sont à prévoir dans les données couvrant une période de 10 ans.

Termes généraux employés dans la présente section

L’ensemble des documents déposés pour demander la permission d’appeler s’appelle une demande d’autorisation d’appel.

Lorsque la Cour permet qu’un appel soit entendu, on dit que la demande d’autorisation d’appel est accueillie. À l’inverse, lorsque la Cour ne permet pas qu’il y ait appel, on dit que la demande est rejetée.

La décision définitive qui met fin à un appel est souvent appelée le jugement de la Cour. Lorsque la Cour infirme la décision rendue par une juridiction inférieure, on dit que l’appel est accueilli. Lorsque la Cour exprime son accord avec la juridiction inférieure, on dit que l’appel est rejeté.

Lorsque la Cour rend sa décision à la fin de l’audience, on parle d’une décision orale ou d’un jugement rendu « à l’audience ». La plupart du temps, la cause est mise en délibéré afin de permettre aux juges de rédiger des motifs raisonnés qui expliquent comment ils en sont arrivés à leur décision.

Les décisions de la Cour n’ont pas besoin d’être unanimes; l’affaire peut être décidée par une majorité de juges, et des juges minoritaires peuvent rédiger des motifs dissidents. Chaque juge qui le souhaite peut rédiger des motifs dans une affaire donnée. Lorsqu’une décision n’est pas unanime, on parle alors d’une décision partagée.

Dossiers déposés

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Demandes d’autorisation d’appel complètes | 542 | 577 | 526 | 531 | 534 | 481 | 492 | 486 | 523 | 526 |

| Avis d’appel de plein droit | 21 | 15 | 17 | 26 | 25 | 25 | 21 | 23 | 10 | 17 |

| Demandes d'autorisation soumises à la Cour | 483 | 598 | 492 | 484 | 552 | 483 | 430 | 451 | 563 | 534 |

| Demandes accueillies (en attente) | 43 | 50 | 50 | 42 | 36 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 (19) | Pourcentage accueillies | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |

Demandes déposées par des plaideurs non représentés

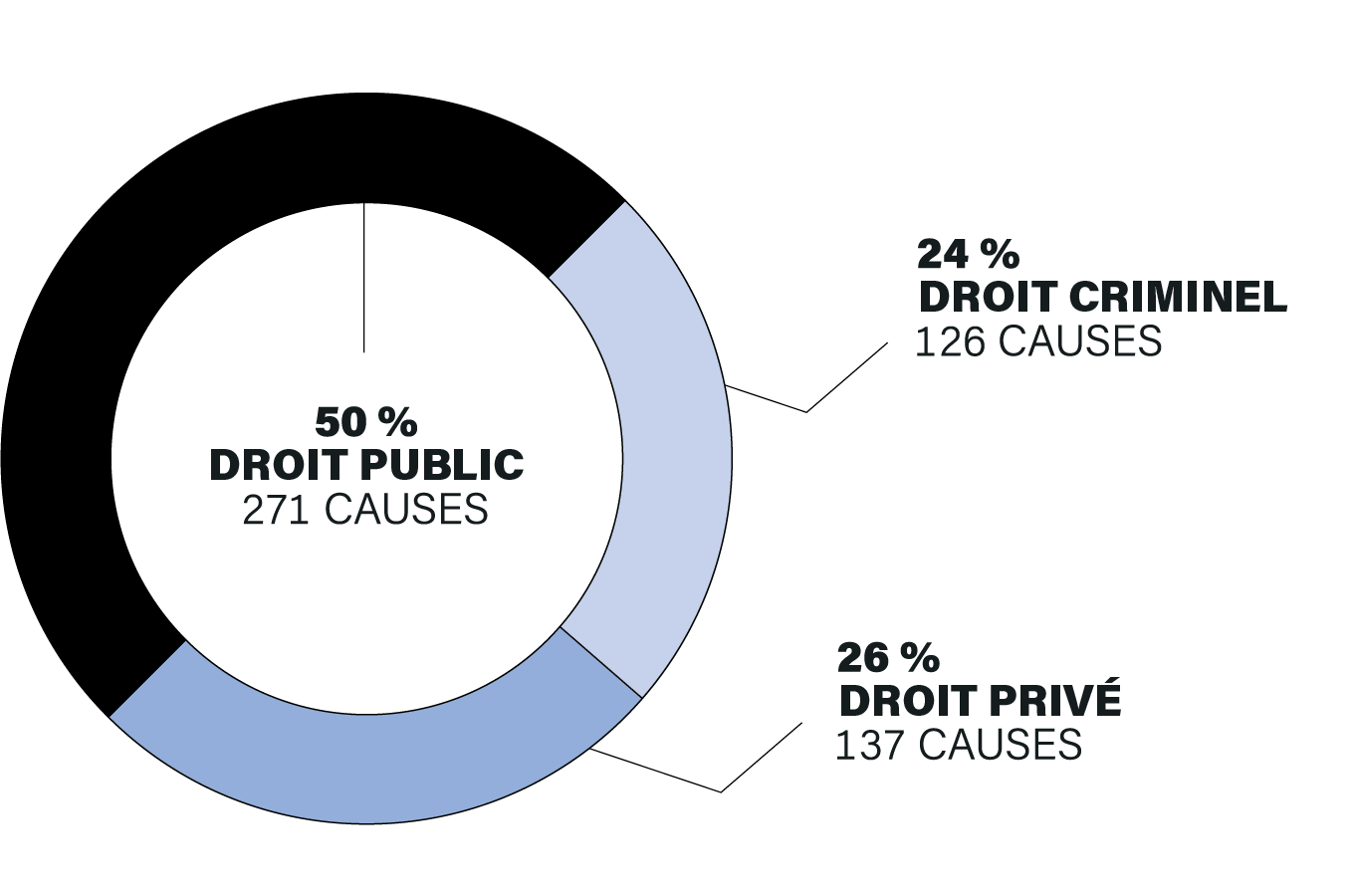

Demandes par catégorie

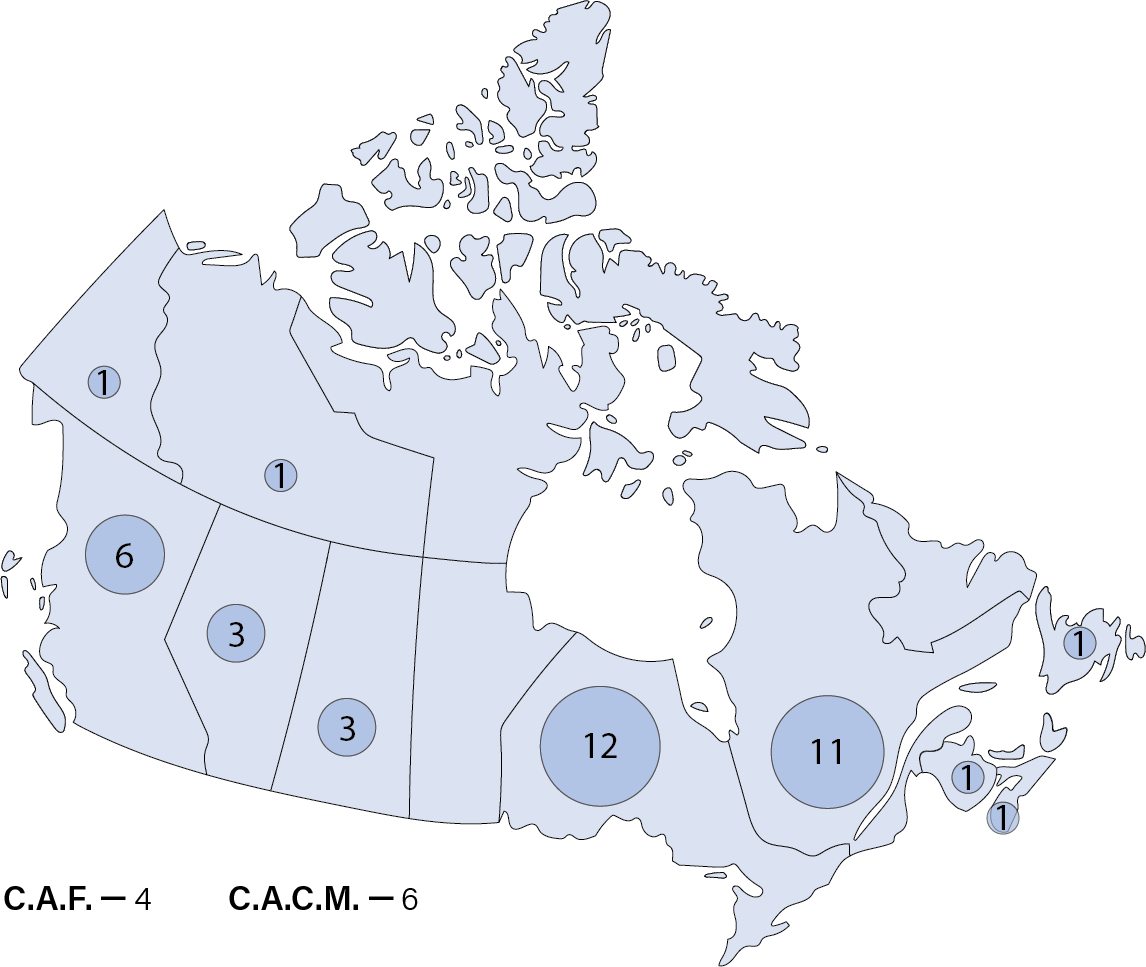

Dossiers déposés — par origine

Appels entendus

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre total | 63 | 63 | 66 | 66 | 69 | 41 | 58 | 52 | 49 | 39 |

| De plein droit | 15 | 15 | 17 | 21 | 24 | 19 | 26 | 19 | 15 | 11 |

| Sur autorisation | 48 | 48 | 49 | 45 | 45 | 22 | 32 | 33 | 34 | 28 |

| Jours d’audience | 50 | 53 | 60 | 59 | 58 | 35 | 58 | 48 | 46 | 40 |

Par origine

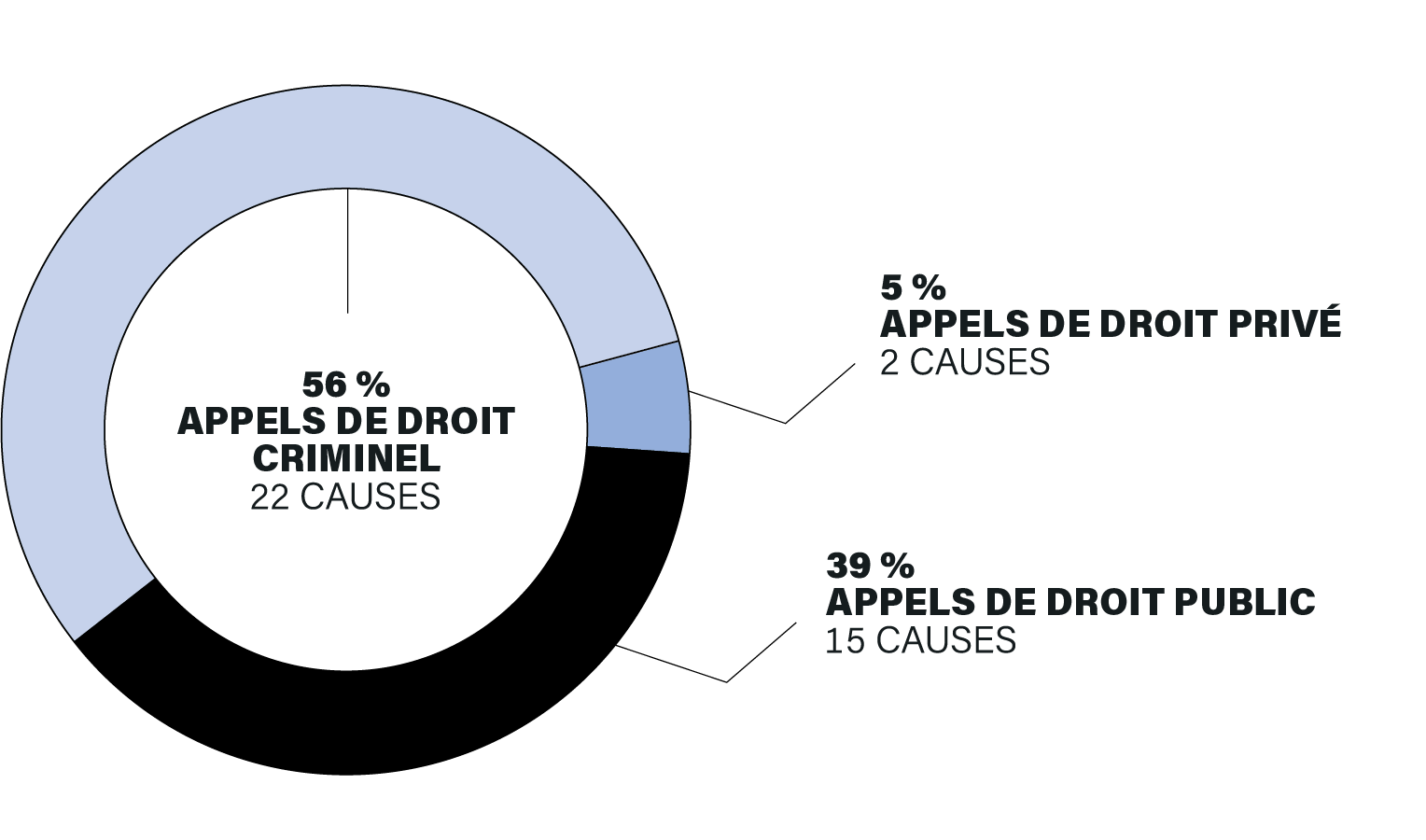

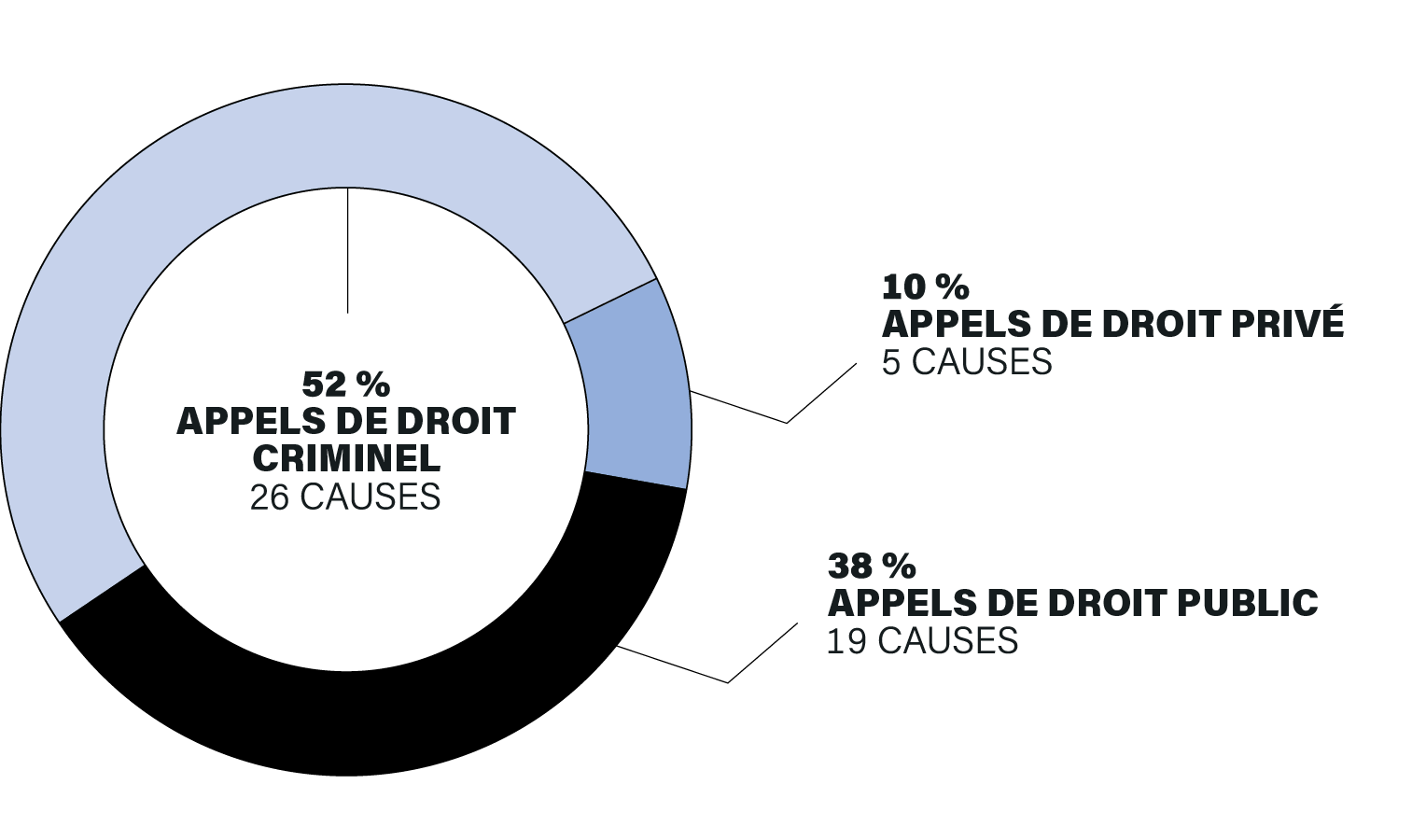

Par catégorie

Décisions

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre total | 74 | 57 | 67 | 64 | 72 | 45 | 59 | 53 | 36 | 50 |

| Rendus à l’audience | 16 | 13 | 19 | 20 | 25 | 17 | 22 | 17 | 10 | 8 |

| Rendus après délibéré | 58 | 44 | 48 | 44 | 47 | 28 | 37 | 36 | 26 | 42 |

| Appels accueillis | 35 | 29 | 28 | 33 | 39 | 24 | 22 | 20 | 18 | 20 |

| Appels rejetés | 39 | 28 | 39 | 31 | 33 | 21 | 37 | 33 | 18 | 30 |

| À l’unanimité | 52 | 35 | 36 | 31 | 30 | 22 | 27 | 29 | 21 | 19 |

| Avec dissidence | 22 | 22 | 31 | 33 | 42 | 23 | 32 | 24 | 15 | 31 |

| Jugements unanimes en pourcentage | 70 | 61 | 54 | 48 | 42 | 49 | 46 | 55 | 58 | 38 |

| Appels en délibéré à la fin de chaque année | 18 | 24 | 25 | 25 | 26 | 20 | 21 | 16 | 30 | 19 |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Entre le dépôt de la demande d’autorisation et la décision sur la demande | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 5,8 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 4,6 | 4,3 |

| Entre la date de l’autorisation (ou de l’avis d’appel de plein droit) et l’audience | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 6,7 | 6,3 | 8,6 | 8,2 | 8,6 | 9,9 | 9,4 |

| Entre l’audience et le jugement | 5,8 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 4,2 | 4,6 | 5,5 | 6,4 |

Par origine

Par catégorie

Crédits photo

Toutes les photos (sauf celles énumérées ci-dessous) : collection de la Cour suprême du Canada

Portrait de la juge Karakatsanis : Jessica Deeks Photography

Portrait du juge Côté : Philippe Landreville, photographe

Portrait du juge Rowe : Andrew Balfour Photography

Photo du juge en chef Wagner avec des bénévoles de l’organisme Étudiant(e)s pro bono Canada : Sage Whitworth, The Neighbourhood Group Community Service

Photo du juge en chef Wagner de la juge Moreau participant à une discussion organisée par l’Association du Barreau canadien : Association du Barreau canadien (Québec)

Photo de participants à un événement de Juripop : Catherine Deslauriers

Note de bas de page

- Note de bas de page 1

-

Référence neutre à suivre